| 物理学 |

ウィキポータル 物理学

執筆依頼・加筆依頼 |

物理学 物理学 |

| ウィキプロジェクト 物理学 |

| カテゴリ 物理学 |

オイラー=ラグランジュ方程式(オイラー=ラグランジュほうていしき、英: Euler–Lagrange equation)は汎関数の停留値を与える関数を求める微分方程式である。 オイラーとラグランジュらの仕事により1750年代に発展した。 単にラグランジュ方程式、またはラグランジュの運動方程式とも呼ばれる。稀にオイラー方程式と呼ばれることもあるが、完全流体に関する運動方程式の名もオイラー方程式であるので、注意する必要がある。

ニュートンの運動方程式をより数学的に洗練された方法で定式化しなおしたものであり、物理学上最も重要な方程式の一つである。 オイラー=ラグランジュ方程式を基礎方程式としたニュートン力学の定式化をラグランジュ形式の解析力学と呼ぶ。

概要

オイラー=ラグランジュ方程式は、物理学における最大の指導原理の一つである最小作用の原理から導かれる。 これは、運動エネルギーとポテンシャルエネルギーの差を与える関数をラグランジアンと呼び、ラグランジアンの時間積分を作用と呼ぶとき、物理現象は作用を最小化(厳密には極小化)するように動くことを主張する原理である。 オイラー=ラグランジュ方程式は、最小作用の原理を満たす物体の軌跡を変分法で求める事によって導出された方程式である。

最小作用の原理はもともとはニュートン力学(さらにさかのぼれば光学におけるフェルマーの原理)で発見されたものだが、 電磁気学、相対性理論等でも成り立つ物理学の根本的な原理である。 したがってそれらの分野においてもオイラー=ラグランジュに相当する方程式を立式でき、 その方程式はこれらの分野の基礎方程式[注釈 1] と等価になる[注釈 2]。 このように最小作用の原理からオイラー=ラグランジュ方程式に対応する式を得るという方針は、様々な基礎方程式に統一的な視点を与える事ができる。

ニュートン力学の場合、ラグランジアンをルジャンドル変換することでハミルトニアン(=エネルギーに対応する関数)が得られ、 オイラー=ラグランジュ方程式をハミルトニアンを使って書き直す事でハミルトンの正準方程式が得られる。 これもニュートン力学における基本的な方程式の1つである。 オイラー=ラグランジュ方程式や正準方程式で記述したニュートン力学を解析力学という。 なお、ニュートン力学以外の分野の場合、ラグランジアンからハミルトニアン(あるいはその逆)に容易に変換可能であるとは限らない。

また新たな物理学の分野を探求する際、ラグランジアンやハミルトニアンを定義できれば、 そこからオイラー=ラグランジュ方程式や正準方程式に対応する方程式を定式化できることから、 この方程式は未知の領域において基礎方程式を導出する為の強力な手段となる。

一般化座標

ニュートンの方程式がデカルト座標を用いて運動を記述する必要があるのに対し、 オイラー=ラグランジュ方程式は任意の座標(一般化座標)を用いる事ができる。 この点においてもオイラー=ラグランジュ方程式の方がニュートンの方程式よりも本質的である事が分かる。[要出典]

またラグランジアンから一般化運動量、一般化力という、運動量と力を一般化した概念が定式化でき、 これらを用いると、オイラー=ラグランジュ方程式は一般化力=(一般化運動量の時間微分)という形に書ける。 ニュートンの運動方程式は、力=(運動量の時間微分)であるので、オイラー=ラグランジュ方程式は ニュートンの運動方程式を一般化座標に拡張したものと捉える事もできる。

計算上の重要性

一般化座標を用いる事ができるという事実は、実際に運動を計算する際有利に働く。 例えば振り子の運動を考える場合、ニュートンの方程式ではデカルト座標を用いねばならない関係上、 縦軸方向と横軸方向の2つの変数を必要とするため式が煩雑になるが、 オイラー=ラグランジュ方程式の場合は任意の座標系を用いる事ができるため、 振り子の角度に着目する事で、角度という1変数のみで運動を記述でき、より簡単な方程式が立てられる。 (ここでは振り子の長さは一定であると仮定している)。 もちろんニュートン方程式で立式した後極座標に変換すれば同一の式が得られるが、 オイラー=ラグランジュ方程式の利点はこのような煩雑な変換を施す事なく角度に着目した方程式を最初から直接得られる事にある。

数学における重要性

オイラー=ラグランジュ方程式はシンプレクティック幾何学という、解析力学を起源とする数学の分野でも用いられる。 またリーマン幾何学における測地線方程式は、曲線の長さをラグランジアンとした場合のオイラー=ラグランジュ方程式である。 なお測地線は相対性理論では光の光路を表すので、これはフェルマーの原理の近代的な定式化になっている。

方程式の詳細

以上ではオイラー=ラグランジュ方程式の物理学的な側面を説明したが、方程式そのものは物理学とは無関係に定式化できるので、 まず物理学的な背景から離れて方程式を説明し、その後で方程式のニュートン力学的な解釈を説明する。

C1 級関数

を考える。

としたとき、オイラー=ラグランジュ方程式とは  に関する以下の連立偏微分方程式のことである。

に関する以下の連立偏微分方程式のことである。

ここで  は x による偏微分

は x による偏微分

を表す。

なお通常は記号を疎漏に用い、上の方程式を

と表記する事が多い。 この表記では F に代入される値としての  が F の変数としての

が F の変数としての  と混用されている。

と混用されている。

さらにベクトル表記により f 個の式を一括して

とも書き表す。

ニュートン力学との関係

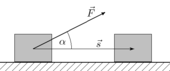

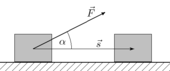

解析力学におけるルジャンドル変換にThermodynamic square(英語版)を適用したときのオイラー=ラグランジュ方程式。

解析力学におけるルジャンドル変換にThermodynamic square(英語版)を適用したときのオイラー=ラグランジュ方程式。 ニュートン力学においては、関数  は一般化座標

は一般化座標  であり、その変数は時間 t である。一般化座標の次元 f を系の(力学的な)自由度という。

であり、その変数は時間 t である。一般化座標の次元 f を系の(力学的な)自由度という。

関数 F はラグランジアン L がその役割を果たす。 オイラー=ラグランジュ方程式は

となる。なお、ドットは時間による微分を表す。この式を特にラグランジュの運動方程式と呼ぶこともある。

一般化運動量は

で定義され、これを使うとオイラー=ラグランジュ方程式は

と書き換えられる。上式右辺を一般化力と呼ぶ事にすると、上述の方程式は「一般化運動量の微分=一般化力」を意味する。

ニュートン方程式は「運動量の微分=力」であったので、オイラー=ラグランジュ方程式はニュートン方程式を一般化座標に拡張したものであるとみなす事ができる。

具体例

3次元デカルト座標  の場合を考える。 このとき時間微分

の場合を考える。 このとき時間微分  は速度である。 また、ポテンシャルは速度には依らないものとする。

は速度である。 また、ポテンシャルは速度には依らないものとする。

ラグランジアン L は『運動エネルギー - ポテンシャル』の形をしており、

である。

このとき、ラグランジュの運動方程式は

となり、ニュートンの運動方程式に一致する。

導出

汎関数

![{\displaystyle I[u]=\int _{\Omega }F(u(x),\partial u(x),x)\,d^{d}x}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/ffca265167932b6a5a7cb36c1a8a2a7b2b11ab15)

を考える。

オイラー=ラグランジュ方程式は適当な境界条件の下で汎関数の停留条件 ![{\displaystyle \delta I[u]=0}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/732c8dbbe0dc7d415daf69f91acd66900b71eac4) から導かれる。

から導かれる。

停留条件を満たす解を  とする。 積分領域の境界

とする。 積分領域の境界  で 0 となる任意の関数

で 0 となる任意の関数  を考え、

を考え、 と書くことにする。 このとき、停留条件は

と書くことにする。 このとき、停留条件は ![{\displaystyle I[u_{\epsilon }]=I[{\bar {u}}+\epsilon \delta ]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/32f4ccabe8ebf484da9356e8e47a4cdcc18e8ba8) を ε の関数としてみたときに

を ε の関数としてみたときに

![{\displaystyle {\frac {d}{d\epsilon }}I[{\bar {u}}+\epsilon \delta ]{\bigg |}_{\epsilon =0}=0}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/a8f16d5ef7740d4b777536d512f13da206f13d71)

である。この微分を計算すると

![{\displaystyle {\begin{aligned}{\frac {d}{d\epsilon }}I[{\bar {u}}+\epsilon \delta ]&={\frac {d}{d\epsilon }}\int _{\Omega }F({\bar {u}}+\epsilon \delta ,\partial {\bar {u}}+\epsilon \partial \delta ,x)\\&=\int _{\Omega }\left\{\delta _{i}(x){\frac {\partial F}{\partial v_{i}}}(u_{\epsilon },\partial u_{\epsilon },x)+{\frac {\partial \delta _{i}}{\partial x^{\mu }}}(x){\frac {\partial F}{\partial m_{i,\mu }}}(u_{\epsilon },\partial u_{\epsilon },x)\right\}\,d^{d}x\\\end{aligned}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/03da1296e55be21a2fd597865be2d51527f20415)

となるが、被積分関数の第二項を部分積分すると、

![{\displaystyle {\begin{aligned}{\frac {d}{d\epsilon }}I[{\bar {u}}+\epsilon \delta ]=&\left[\delta _{i}(x){\frac {\partial F}{\partial m_{i,\mu }}}(u_{\epsilon },\partial u_{\epsilon },x)\right]_{\partial _{\Omega }}\\&+\int _{\Omega }\delta _{i}(x)\left\{{\frac {\partial F}{\partial v_{i}}}(u_{\epsilon },\partial u_{\epsilon },x)-{\frac {\partial }{\partial x^{\mu }}}\left({\frac {\partial F}{\partial m_{i,\mu }}}(u_{\epsilon },\partial u_{\epsilon },x)\right)\right\}\,d^{d}x\\\end{aligned}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/218a6758d98df8d8045c58f08ca865dc515df0c4)

となる。積分領域の境界  で

で  なので第一項は 0 となる。最終的に、

なので第一項は 0 となる。最終的に、

![{\displaystyle {\frac {d}{d\epsilon }}I[{\bar {u}}+\epsilon \delta ]{\bigg |}_{\epsilon =0}=\int _{\Omega }\delta _{i}(x)\left\{{\frac {\partial F}{\partial v_{i}}}({\bar {u}},\partial {\bar {u}},x)-{\frac {\partial }{\partial x^{\mu }}}\left({\frac {\partial F}{\partial m_{i,\mu }}}({\bar {u}},\partial {\bar {u}},x)\right)\right\}\,d^{d}x=0}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/23cfd19a1afbfef64c8f44c946a89a7245f9a3a2)

が得られる。 この式が任意の  について言えるには、括弧内が 0 でなければならない[注釈 3]。

について言えるには、括弧内が 0 でなければならない[注釈 3]。

従って、オイラー=ラグランジュ方程式

が導かれる。

脚注

注釈

関連項目

![{\displaystyle I[u]=\int _{\Omega }F(u(x),\partial u(x),x)\,d^{d}x}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/ffca265167932b6a5a7cb36c1a8a2a7b2b11ab15)

![{\displaystyle \delta I[u]=0}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/732c8dbbe0dc7d415daf69f91acd66900b71eac4)

![{\displaystyle I[u_{\epsilon }]=I[{\bar {u}}+\epsilon \delta ]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/32f4ccabe8ebf484da9356e8e47a4cdcc18e8ba8)

![{\displaystyle {\frac {d}{d\epsilon }}I[{\bar {u}}+\epsilon \delta ]{\bigg |}_{\epsilon =0}=0}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/a8f16d5ef7740d4b777536d512f13da206f13d71)

![{\displaystyle {\begin{aligned}{\frac {d}{d\epsilon }}I[{\bar {u}}+\epsilon \delta ]&={\frac {d}{d\epsilon }}\int _{\Omega }F({\bar {u}}+\epsilon \delta ,\partial {\bar {u}}+\epsilon \partial \delta ,x)\\&=\int _{\Omega }\left\{\delta _{i}(x){\frac {\partial F}{\partial v_{i}}}(u_{\epsilon },\partial u_{\epsilon },x)+{\frac {\partial \delta _{i}}{\partial x^{\mu }}}(x){\frac {\partial F}{\partial m_{i,\mu }}}(u_{\epsilon },\partial u_{\epsilon },x)\right\}\,d^{d}x\\\end{aligned}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/03da1296e55be21a2fd597865be2d51527f20415)

![{\displaystyle {\begin{aligned}{\frac {d}{d\epsilon }}I[{\bar {u}}+\epsilon \delta ]=&\left[\delta _{i}(x){\frac {\partial F}{\partial m_{i,\mu }}}(u_{\epsilon },\partial u_{\epsilon },x)\right]_{\partial _{\Omega }}\\&+\int _{\Omega }\delta _{i}(x)\left\{{\frac {\partial F}{\partial v_{i}}}(u_{\epsilon },\partial u_{\epsilon },x)-{\frac {\partial }{\partial x^{\mu }}}\left({\frac {\partial F}{\partial m_{i,\mu }}}(u_{\epsilon },\partial u_{\epsilon },x)\right)\right\}\,d^{d}x\\\end{aligned}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/218a6758d98df8d8045c58f08ca865dc515df0c4)

![{\displaystyle {\frac {d}{d\epsilon }}I[{\bar {u}}+\epsilon \delta ]{\bigg |}_{\epsilon =0}=\int _{\Omega }\delta _{i}(x)\left\{{\frac {\partial F}{\partial v_{i}}}({\bar {u}},\partial {\bar {u}},x)-{\frac {\partial }{\partial x^{\mu }}}\left({\frac {\partial F}{\partial m_{i,\mu }}}({\bar {u}},\partial {\bar {u}},x)\right)\right\}\,d^{d}x=0}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/23cfd19a1afbfef64c8f44c946a89a7245f9a3a2)