Soffio cardiaco

Le informazioni riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere accurate. I contenuti hanno solo fine illustrativo e non sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze.

Le informazioni riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere accurate. I contenuti hanno solo fine illustrativo e non sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze.

Il soffio cardiaco, nella semeiotica medica, è un rumore aggiunto[1] di durata maggiore se raffrontato ai toni cardiaci normali, rilevabile all'auscultazione del cuore negli intervalli fra gli stessi (piccola pausa o grande pausa), che può talvolta coprirli.[2] Possono essere prodotti da anomalie delle valvole cardiache, delle camere ventricolari o dei grossi vasi. Il riconoscimento di eventuali soffi durante l'esame obiettivo può indirizzare il medico nel sospetto diagnostico di patologie sia cardiache sia a carico di altri organi; la diagnosi andrà poi completata con ulteriori indagini strumentali come l'ecocardiografia.

Caratteristiche

Per descrivere i soffi devono essere individuati dei parametri caratterizzati da:

- tempo di comparsa durante il ciclo cardiaco;

- frequenza e durata;

- intensità;

- punto di massima intensità all'auscultazione;

- trasmissibilità o irradiazione.

Tempo di comparsa

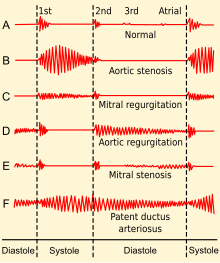

I soffi possono essere catalogati in:

- Sistolici, apprezzabili durante la sistole ventricolare, incominciano in contemporanea o subito dopo il primo tono cardiaco e terminano in contemporanea o subito prima del secondo tono.

- Diastolici, apprezzabili durante la diastole ventricolare, incominciano contemporaneamente al secondo tono e terminano prima dell'inizio del primo tono.

- Continui, apprezzabili durante tutto il ciclo cardiaco, incominciano in sistole, proseguono oltre il secondo tono e terminano alla fine della diastole o appena prima.

Frequenza e durata

- La frequenza, o la tonalità di un soffio, è l'espressione del numero di onde sonore/secondo. In cardiologia, comunque, il termine di suono ad alta o bassa frequenza è relativo e non permette, per esempio, di distinguere un soffio fisiologico da uno patologico.

- La durata è in realtà dipendente dalla patologia sottostante: può essere breve e ricoprire solo una parte del ciclo cardiaco (per es. la telesistole) oppure occupare l'intero ciclo cardiaco (per es. il soffio sisto-diastolico).

Intensità

I soffi sistolici vengono graduati in base alla loro intensità, che viene riconosciuta in sei diversi gradi, secondo la scala di Levine: il primo grado è un soffio molto debole, difficilmente udibile; il secondo grado è, seppur debole, apprezzabile appena si incomincia l'auscultazione; il terzo e il quarto grado hanno un'intensità definita da moderata a forte, ma già il quarto grado può avere associato un fremito, che è apprezzabile alla palpazione del torace; il quinto e il sesto grado sono i più intensi e possono essere uditi con il fonendoscopio appena appoggiato o addirittura discostato dalla parete toracica.

Punto di massima intensità

Per ogni valvola si è identificato un punto di massimo ascolto del rumore prodotto dall'apertura e chiusura dei lembi. I soffi udibili alla punta sono in genere di origine mitralica, quelli presenti nel secondo spazio intercostale destro spesso di origine aortica e nel secondo spazio intercostale sinistro, sulla margino-sternale, di origine polmonare. È facilmente intuibile che le componenti in realtà possono non essere disgiunte, pertanto la diagnosi di origine di un soffio non può essere esclusivamente dipendente dal punto di massima intensità udibile.

Trasmissibilità

Per trasmissibilità o irradiazione di un soffio si intende la zona in cui è più facilmente udibile a partire dal punto di repere toracico della valvola interessata. I soffi prodotti alla base del cuore si irradiano, in alto, al collo e, in basso, lungo il margine dello sterno, verso l'apice. I soffi a partenza dalla mitrale, molto spesso, si irradiano verso il cavo ascellare sinistro (per tale motivo, il decubito laterale sinistro ne facilita l'identificazione).

Meccanismi di genesi e diagnosi

I soffi cardiaci possono avere origine per diverse cause:

- Flusso attraverso ostruzione parziale di un apparato valvolare o di un vaso, identificabili in protomesosistolici da eiezione, sono da ricondurre a stenosi aortica, stenosi polmonare, insufficienza aortica con stenosi relativa, coartazione dell'aorta.

- Flusso attraverso una valvola anomala, non stenotica, come nel prolasso valvolare mitralico.

- Flusso retrogrado attraverso valvola insufficiente, identificabili come soffi olosistolici da rigurgito nell'insufficienza mitralica e nell'insufficienza tricuspidale, oppure soffi protodiastolici da insufficienza aortica e insufficienza polmonare.

- Flusso in un vaso arterioso dilatato o per ectasia di una camera cardiaca.

- Flusso attraverso shunt, per difetto interatriale o difetto interventricolare e in caso di pervietà del dotto di Botallo.

- Flusso attraverso strutture normali, chiamati soffi innocenti, presenti in caso di anemia, ipertiroidismo, sotto sforzo.

Il soffio anorganico può essere invece indotto dall'anemia e dalla febbre alta.

Uno degli apparecchi, ora sostituito dall'ecocolor Doppler e dall'ecocardiografia, utilizzato per la diagnostica dei rumori cardiaci era il fonocardiogramma.

Note

- ^ Emanuel Goldberger, 4, in Trattato di Cardiologia Clinica, 1ª ed., New York, The C.V. Mosby Company, 1990, pp. 69 - 81.

- ^ Ranuccio Nuti, Angelo Caniggia, 7, in Metodologia clinica, 8ª ed., Torino, Minerva Medica, 2002, pp. 372 - 373, ISBN 88-7711-410-X.

Voci correlate

Altri progetti

Altri progetti

- Wikiversità

- Wikimedia Commons

Wikiversità contiene risorse su soffio cardiaco

Wikiversità contiene risorse su soffio cardiaco Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su soffio cardiaco

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su soffio cardiaco

Collegamenti esterni

- (EN) Karen Sottosanti, heart murmur, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.

| Controllo di autorità | LCCN (EN) sh85059748 · J9U (EN, HE) 987007553140105171 |

|---|

Portale Medicina: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di medicina

Portale Medicina: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di medicina