Arachné

Pour les articles homonymes, voir Arachne.

| Nom dans la langue maternelle | Αράχνη  |

|---|---|

| Activité | Tisserande  |

| Père | Idmon (d)  |

| Mère | Colophon |

| Fratrie | Phalanx (d)  |

| Enfant | Closter (d)  |

modifier - modifier le code - modifier Wikidata

Arachné ou Arachne (en grec ancien Ἀράχνη / Arákhnê), dans la mythologie gréco-romaine, est une jeune femme originaire d'Hypèpes[1] en Lydie, qui excellait dans l'art du tissage et fut transformée en araignée par Athéna.

Mythe

Intriguée par la grande réputation d’Arachné, Athéna se déguisa en vieille femme pour rendre visite à la jeune tisseuse et observer son magnifique travail. Arachné, n'ayant point reconnu la déesse, prétendit devant celle-ci qu'elle était la meilleure tisseuse du monde, meilleure qu'Athéna elle-même. La déesse entra alors dans une grande colère en constatant qu'une simple mortelle pouvait prétendre être aussi adroite qu'elle.

Elle révéla à Arachné sa véritable identité et organisa un concours avec la jeune femme. La déesse illustra sur sa broderie les divers dieux de l'Olympe (et dans les quatre coins, des mortels présomptueux), tandis qu'Arachné préféra illustrer les comportements honteux des dieux (dont Zeus avec ses nombreuses amantes).

Athéna ne découvrit dans cette broderie aucun défaut mais, jalouse et furieuse, elle frappa Arachné de sa navette et déchira son ouvrage. Humiliée, Arachné se pendit. La déesse décida d'offrir une seconde vie à Arachné, sous la forme d'une araignée suspendue à son fil, pour qu'elle puisse tisser pour l’éternité.

-

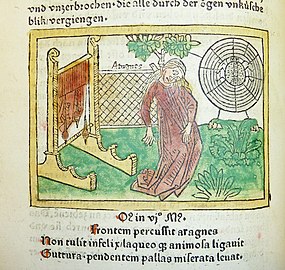

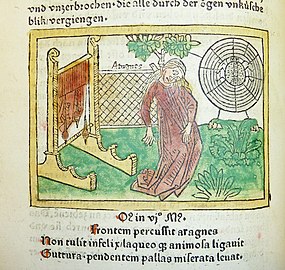

Arachné faisant un filet, miniature de Robinet Testard tirée d'un manuscrit du De mulieribus claris de Boccace, vers 1488-1496, Paris, BnF, département des manuscrits, Ms. Français 599, fo 17 vo.

Arachné faisant un filet, miniature de Robinet Testard tirée d'un manuscrit du De mulieribus claris de Boccace, vers 1488-1496, Paris, BnF, département des manuscrits, Ms. Français 599, fo 17 vo. -

-

Au premier cercle du Purgatoire, Dante et Virgile devant Arachné.

Au premier cercle du Purgatoire, Dante et Virgile devant Arachné.

Illustration de Gustave Doré pour la Divine Comédie, 1868.

Représentations

Arachné et Minerve sont représentées deux fois. Au premier plan, Minerve utilise le rouet et Arachne le dévidoir. En arrière-plan, Minerve casquée fait face à Arachné[2].

- Les Géorgiques de Virgile, écrite entre 37 et 30 av. J.-C., plus ancienne connue de ce mythe.

- Les Métamorphoses d’Ovide, composées dans la première décennie du Ier siècle de notre ère.

- Dans le chant XII (vers 43-45) du Purgatoire de la Divine Comédie de Dante Alighieri.

- « O folle Aragne, sì vedea io te

già mezza ragna, trista in su li stracci

de l'opera che mal per te si fé. »[3] - « O folle Arachné, je te voyais déjà à moitié araignée, et triste, sur les débris de la toile que par malheur tu ourdis ! »[4]

- « O folle Aragne, sì vedea io te

Hommage

Arachné est une des 1 038 femmes représentées dans l'œuvre contemporaine de Judy Chicago, The Dinner Party, aujourd'hui exposée au Brooklyn Museum. Cette œuvre se présente sous la forme d'une table triangulaire de 39 convives (13 par côté). Chaque convive étant une femme, figure historique ou mythique. Les noms des 999 autres femmes figurent sur le socle de l'œuvre. Le nom d'Arachné figure sur le socle, elle y est associée à Sophie, sixième convive de l'aile I de la table[5].

Annexes

Notes et références

- ↑ Ovide, Métamorphoses, Livre VI, v. 11-13.

- ↑ Musée critique de la Sorbonne

- ↑ Chant XII sur la Wikisource italophone.

- ↑ Chant XII sur la Wikisource francophone.

- ↑ Musée de Brooklyn - Arachné

Sources

- (la + fr) Arachné et Minerve, textes et commentaires d'Ovide par Jean Schumacher, Louvain, 2005 (bibliogr.).

- Pallas et Arachné, dans Ovide, Métamorphoses [détail des éditions] [lire en ligne] (VI, 5-145), trad. française de G. T. Villenave, Paris, 1806.

- Sylvie Ballestra-Puech, L’araignée, le lézard et la belette : versions grecques du mythe d’Arachné, dans Rursus, 2, Nice, 2007 lire en ligne« Pour János György Szilágyi, la version grecque est un récit étiologique caractéristique de la période hellénistique tandis que la version ovidienne témoignerait d'une origine plus ancienne, remontant au moins à l'époque archaïque de rivalité entre l'artisanat grec et l'artisanat d'Asie mineure. Cette lecture historique du mythe était déjà celle de Robert Graves. Elle s’appuie notamment sur l'origine lydienne d'Arachné chez Ovide, que l'on retrouve chez Pline l'Ancien tandis que Nonnos de Panopolis fait d'Arachné une Perse et Héliodore une Sère. Cependant, si des circonstances historiques ont pu déterminer le cadre géographique du récit mythique, celui-ci ne se réduit pas pour autant à la simple transposition de ces circonstances. Aussi Ioanna Papadopoulou-Belmehdi, qui replace la version « attique » dans le contexte de la symbolique du tissage féminin, la considère-t-elle comme « plus ancienne » que celle d'Ovide, « enracin[ant] le mythe en plein sol athénien ». Mais il existe aussi une troisième version, vraisemblablement d’époque alexandrine, qui l’associe au devin Tirésias et attribue la métamorphose au courroux d’Aphrodite. »

Sources radiophoniques

- Paul Schubert, « Arachné la tisseuse », Mythomane, Radio télévision suisse, (consulté le )

Liens externes

Sur les autres projets Wikimedia :

- Arachné, sur Wikimedia Commons

- Les Métamorphoses - Livre VI, sur Wikisource

- (en) Images d'Arachné dans le Warburg Institute Iconographic Database

- Notices d'autorité

:

: - VIAF

- BnF (données)

- IdRef

- LCCN

- GND

- Israël

- WorldCat

- Ressource relative à la bande dessinée

:

: - Comic Vine

- Ressource relative aux beaux-arts

:

: - Sandrart.net

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes

:

: - Brockhaus

- Den Store Danske Encyklopædi

- Gran Enciclopèdia Catalana

- Hrvatska Enciklopedija

- Nationalencyklopedin

- Proleksis enciklopedija

- Store norske leksikon

- Universalis

Portail de la mythologie grecque

Portail de la mythologie grecque  Portail de la mythologie romaine

Portail de la mythologie romaine