Cassytha

| Cassytha | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cassytha filiformis | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Cassytha | ||||||||||||

| Osbeck |

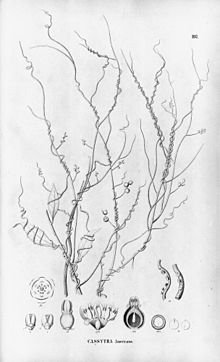

Cassytha, in deutscher Sprache auch Schlingfaden genannt, ist eine Pflanzengattung innerhalb der Familie der Lorbeergewächse (Lauraceae).[1][2][3][4][5][6][7] Bei der artenreichen Familie der Lauraceae gibt es keine weitere Gattung mit parasitischen Pflanzenarten.[7] Die Gattung Cassytha umfasst etwa 17 parasitische Kletterpflanzen-Arten, die an verholzenden[2] oder krautigen Pflanzen parasitieren. Ihr Hauptverbreitungsgebiet liegt in Australien, nur wenige Arten kommen in Afrika sowie Asien und nur die weitverbreitete Art Cassytha filiformis kommt auch in der Neuen Welt vor.

Beschreibung und Ökologie

Vegetative Merkmale

Cassytha-Arten sind autotrophe, Halbparasiten[7] an krautigen bis verholzenden Pflanzen.[3][4] Das Xylem des Halbparasiten verbindet sich über elliptische Haustorien[4] mit dem Xylem der Wirtspflanze.[3][6] Vom Habitus ähneln sie Cuscuta (Convolvulaceae), was auf eine konvergente Entwicklung rückzuführen ist. Im Gegensatz zu Cassytha ist Cuscuta jedoch ein Vollparasit.

Cassytha-Arten sind windend kletternde, immergrüne, ausdauernde krautige Pflanzen.[1][9][3][4][6] Die Pflanzenteile sind kahl oder flaumig behaart.[4] Die je nach Jahreszeit grünen oder grau-braunen, bleistift-, faden- bis schnurförmigen und verzweigten Stängel[2] enthalten Chlorophyll.[3][4][6] Ätherische Öle verleihen allen Pflanzenteilen einen aromatischen Geruch.

Die spiralig angeordneten Blätter sind zu winzigen, gelblich-grünen bis rot-grünen, stängelumfassenden Schuppen reduziert,[3][4][6] die kahl oder behaart sein können.[1]

Generative Merkmale

Die seitenständigen, sitzenden oder auf kurzen, aufrechten Blütenstandsschäften stehenden[4][6] Blütenstände sind unterschiedlich aufgebaut; selten stehen die Blüten einzeln, meist sind sie in ährigen oder kopfigen, seltener in rispigen, traubigen Blütenständen angeordnet.[2][3][6] Es sind drei schuppenartige Tragblätter und unter jeder Blüten zwei, den Tragblättern ähnliche aber noch kleinere, schuppenartige Deckblätter vorhanden.[4][1][2] Die Deckblätter sind mit der Basis der Blütenhülle verwachsen.[2] Die Blüten sind sitzend oder kurz gestielt.[1][2][4][6]

Die relativ kleinen, meist zwittrigen Blüten sind radiärsymmetrisch und dreizählig.[2][3] Es wird ein haltbarer, kreiselförmiger, etwas konkaver Blütenbecher gebildet,[1] der sich zum Blütenstiel hin verjüngt und sich in die inneren Blütenhüllblätter fortsetzt; er vergrößert sich nach der Befruchtung, bis er den Fruchtknoten und später die Frucht umhüllt.[4][6] Es sind zwei Kreise mit je drei freien Blütenhüllblättern vorhanden.[3][6] Die drei schuppenartigen Blütenhüllblätter des äußeren Kreises sind grünlich-weiß oder weißlich und kleiner als die des inneren Kreises und den Tragblättern relativ ähnlich.[1][4][6] Die drei Blütenhüllblätter des inneren Kreises sind fleischig, weiß bis weißlich.[4][6] Es gibt insgesamt vier Kreise mit je drei Staubblättern, wobei meist drei Kreise aus fertilen Staubblättern bestehen. Die Staubbeutel öffnen sich mit einem Operculum.[6] Die Staubblätter des inneren Kreises sind oft zu Staminodien umgewandelt.[3][4][6] Auf jeder Seite der Staubfäden des dritten Kreise ist eine eiförmige Drüse vorhanden.[6] Der oberständige Fruchtknoten ist kugelig.[1][3][4][6] Der kurze Stempel endet in einer kopfigen Narbe.[6]

Die bei Reife schwärzlichen oder roten Steinfrüchte sind kugelig und vom Blütenbecher umhüllt,[1][4][6] die sukkulente äußere Hülle bildet; insgesamt entsteht dadurch eine „falsche Frucht“, die kugelig, beerenähnlich ist und beim Trocknen auf einen Durchmesser von etwa 2 Millimetern schrumpft.[3][4] Diese „falsche Frucht“ ist von den haltbaren inneren, dann verholzten Blütenhüllblättern und den Resten der Staubblätter in Form eines Drüsenringes gekrönt.[4] Die Früchte enthalten nur einen Samen. Die Samen sind hart[4] und kein Endosperm. Die zwei Keimblätter (Kotyledonen) sind dick, fleischig und halbkugelig.[6]

Systematik, botanische Geschichte und Verbreitung

Taxonomie

Die Gattung Cassytha wurde 1753 durch Pehr Osbeck in Carl von Linné: Species Plantarum, 1, Seite 35 aufgestellt.[10] Linné veröffentlichte 1754 die Gattung Cassytha in Genera Plantarum, 5. Auflage, Seite 22. Der Gattungsname Cassytha leitet sich vom griechischen Namen kasytas für Arten der Gattung Cuscuta ab.[1][6] Typusart ist Cassytha filiformis L.[10] Homonyme für Cassytha Osbeck sind: Cassytha Mill. (veröffentlicht in The Gardeners Dictionary: eighth edition 1768) und Cassytha Gray (veröffentlicht in A Natural Arrangement of British Plants 2, 1821, Seite 345).[10] Cassytha Gray ist ein Synonym von Cuscuta L.[10] Die unter dem Namen Cassytha Mill. 1768 beschriebene Gattung umfasst nicht die hier umschriebene Cassytha Osbeck, sondern ist ein Synonym der Kakteengattung Rhipsalis Gaertn. Ein Synonym für Cassytha Osbeck ist Cassyta L. orth. var.[11]

Äußere Systematik

John Lindley ordnete 1833 in Nixus Plantarum, Seite 112 die Gattung Cassytha in seiner Bearbeitung der Ordnung Laurales in Cassytheae ein und ordnete diese Gattung in A peculiar order with general structure of Lauraceae. In: Nat. Syst. Bot., 2. Auflage, 1836, Seite 202 in die Familie Cassythaceae. C. D. F. Meisner stellte 1841 die Gattung Cassytha in Plantarum Vascularium Genera: secundum ordines naturales ... (S. 324 Tab. Diagn. und S. 237 Commentarius) die Tribus Cassytheae mit zwölf weiteren Triben und 31 Gattungen in die Familie Lauraceae. Diese Ansicht teilten C. G. Nees von Esenbeck in Syst. Laur., 1836; D. F. L.Schlechtendal in Linnaea, Volume 20, 1847, S. 577; G. Bentham und J. D. Hooker in Gen. Pl., 1880; A. J. G. H. Kostermans in Lauraceae, Forest Research Institute, Indonesia, 57, 1957, S. 1–59; Weber 1981.[6] Es gibt eine Revision der Gattung Cassytha: J. L. Weber: A taxonomic revision of Cassytha (Lauraceae) in Australia. In: Journal of the Adelaide Botanic Gardens, Volume 3, Issue 3, 1981, Seiten 187–262; dort sind 14 Arten für Australien verzeichnet.[12]

Einige Autoren stellten die Gattung Cassytha in die eigene Familie Cassythaceae Lindl. nom. cons.[4] Cassytha ist nach molekulargenetischen Daten die einzige Gattung der Tribus Cassytheae Dumort.[13]

Arten und ihre Verbreitung

Fast alle Cassytha-Arten kommen nur in Australien (14[3] bis 16 endemische[6] Arten und 3 weitere) vor, nur wenige Arten kommen im tropischen bis südlichen Afrika (drei Arten[6]), in Neuseeland, in der Neotropis und in Asien vor. Nur eine Art ist fast weltweit in tropischen Gebieten verbreitet.[4][6] Eine Art reicht bis Malaysia, eine kommt in Neuseeland und zwei Arten kommen in Neuguinea vor.[6] Cassytha-Arten gedeihen in den Subtropen bis Tropen.[1]

Die Gattung Cassytha umfasst 17[1][5] bis 23[6] Arten:[11]

- Cassytha aurea J.Z.Weber: Es gibt zwei Varietäten nur im australischen Bundesstaat Western Australia:[11]

- Cassytha candida (J.Z.Weber) J.Z.Weber (Syn.: Cassytha aurea var. candida J.Z.Weber): Sie kommt im australischen Western Australia und Northern Territory vor.[11]

- Cassytha capillaris Meisn. (Syn.: Cassytha strigosa W.Fitzg., Cassytha tenuis C.K.Allen, Cassytha glabella auct. non R.Br.): Sie kommt im australischen Western Australia, Queensland und Northern Territory vor.[11]

- Cassytha ciliolata Nees: Sie kommt an vielen Fundorten in den südafrikanischen Provinzen Ost-, Nord- sowie Westkap vor. Die Vorkommen gelten als stabil.[14]

- Cassytha filiformis L. (Syn.: Cassytha cuscutiformis Meisn. nom. inval., Cassytha melantha auct. non R.Br., Cassytha filiformis var. pseudopubescens Domin): Sie ist im tropischen Afrika im Tschad, in Somalia, Kenia, Tansania, Uganda, Kamerun, in der Zentralafrikanischen Republik, Republik Kongo, in Gabun, Benin, in der Elfenbeinküste, in Ghana, Guinea, Liberia, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo, Angola, Malawi, Mosambik, Sambia sowie Simbabwe und Madagaskar, Mauritius sowie Réunion und in den chinesischen Provinzen Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hunan, Jiangxi, Yunnan, Zhejiang, sowie Hainan[2] und in Taiwan und auf den japanischen Inseln Kyushu sowie Ryūkyū-Inseln, in Singapur und in Indien, Sri Lanka sowie Myanmar und im australischen New South Wales, Queensland, Western Australia sowie Northern Territory und in der Neuen Welt im südlichen Florida und von den südlichen mexikanischen Bundesstaaten Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco sowie Yucatán bis zu den zentralamerikanischen Staaten Belize, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua sowie Panama und auf karibischen Inseln Anguilla, Antigua und Barbuda, Bahamas, Barbados, Cayman Islands, Kuba, Grenada, Hispaniola, Jamaika, Martinique, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Puerto Rico sowie Jungferninseln und im tropischen Südamerika in Französisch-Guyana, Guyana, Suriname, Venezuela sowie Brasilien weitverbreitet.[15] In einigen anderen tropischen Gebieten ist sie ein Neophyt.[15] Sie wird auch Fadenförmiges Flechtkraut genannt.[16]

- Cassytha flava Nees: Sie kommt nur im australischen Bundesstaat Western Australia vor.[11]

- Cassytha flindersii (J.Z.Weber) J.Z.Weber (Syn.: Cassytha peninsularis var. flindersii J.Z.Weber): Sie kommt nur im australischen Bundesstaat South Australia vor.[11]

- Cassytha glabella R.Br. (Syn.: Cassyta glabella F.Muell. orth. var., Cassytha micrantha Meisn., Cassytha microcephala Meisn.): Sie kommt im australischen New South Wales, South Australia, Queensland, Victoria, Western Australia und Tasmanien[11] und vielleicht auf der japanischen Insel Okinawa vor.

- Cassytha melantha R.Br.: Sie kommt im australischen New South Wales, South Australia, Victoria, Western Australia und Tasmanien vor.[11]

- Cassytha micrantha Meisn.: Sie kommt nur im australischen Bundesstaat Western Australia vor.[11]

- Cassytha nodiflora Meisn.: Sie kommt nur im australischen Bundesstaat Western Australia vor.[11]

- Cassytha paniculata R.Br.: Sie kommt in den australischen Bundesstaaten Queensland sowie New South Wales[11] und in der nördlichen Hälfte der Nordinsel Neuseelands vor.

- Cassytha pedicellosa J.Z.Weber: Sie kommt nur im australischen Tasmanien vor.[11]

- Cassytha peninsularis J.Z.Weber (Syn.: Cassytha peninsularis J.Z.Weber var. peninsularis): Sie kommt nur im australischen Bundesstaat South Australia vor.[11]

- Cassytha phaeolasia (F.Muell.) Benth. (Syn.: Cassytha paniculata var. phaeolasia F.Muell.): Sie kommt in den australischen Bundesstaaten New South Wales sowie Victoria vor.[11]

- Cassytha pomiformis Nees (Syn.: Cassyta pomiformis Nees orth. var., Cassytha multiflora Nees, Cassyta multiflora Nees orth. var., Cassytha ceratopoda Meisn., Cassytha subcapitata Meisn., Cassytha pomiformis Nees var. pomiformis, Cassytha pomiformis var. pubiflora Benth.): Sie kommt nur im australischen Bundesstaat Western Australia vor.[11]

- Cassytha pondoensis Engl.: Sie gedeiht in Küstengebieten des südlichen Afrika von Tansania bis Mosambik sowie Malawi und in den südafrikanischen Provinzen Ostkap sowie KwaZulu-Natal.[14]

- Cassytha pubescens R.Br. (Syn.: Cassyta pubescens Schltdl. orth. var., Cassytha pubescens Schltdl. nom. illeg., Cassytha piligera Schltdl. nom. inval., nom. prov., Cassytha rugulosa Meisn., Cassytha tasmanica Meisn., Cassytha tasmannica Meisn. orth. var., Cassytha tepperiana C.F.Ludw. ex Tepper, Cassytha pubescens var. fasciculata Meisn., Cassytha pubescens var. macrostachya F.Muell. nom. inval., nom. nud., Cassytha pubescens R.Br. var. pubescens): Sie kommt in Australien in South Australia, Queensland, New South Wales, im Australian Capital Territory sowie in Tasmanien[11] und vielleicht auf der japanischen Insel Okinawa vor.

- Cassytha racemosa Nees (Syn.: Cassyta racemosa Nees orth. var., Cassytha subcapitata Meisn., Cassytha racemosa var. genuina Hochr.): Sie kommt nur im australischen Bundesstaat Western Australia vor.[11]

Nutzung

Über eine Nutzung von Cassytha-Arten ist wenig bekannt.

Aufgrund seines Tanningehaltes wird Cassytha filiformis als brauner Farbstoff verwendet.[15][17] Von Cassytha filiformis werden die gegarten Pflanzenteile als Gemüse gegessen. Sehr lokal wird Cassytha filiformis zur Papierherstellung verwendet.[17]

Die medizinischen Wirkungen von Cassytha filiformis wurden untersucht.[16][17][18] Cassytha filiformis wird in der Volksheilkunde verwendet.[17][18]

Medizinisch wirksame Inhaltsstoffe in Cassytha filiformis sind vor allem: Alkaloide, Tannine, Saponine und Leucanthocyanine.[17]

Negative Auswirkungen

Cassytha filiformis parasitiert in vielen Gebieten der Welt an Nutzpflanzen[15], besonders an Obstbäumen sowie Nutzholz-Plantagen und beeinträchtigt die Erträge.[16][18] Nur in wenigen Ländern wird Cassytha filiformis als invasive Pflanzenart bewertet. In der natürlichen Vegetation hat Cassytha filiformis negative Auswirkungen auf seltene Pflanzenarten.[16][19] Cassytha filiformis verursacht einige Probleme in Nutzpflanzenbeständen.[19]

Quellen

Einzelnachweise

- ↑ a b c d e f g h i j k l Henk van der Werff: Lauraceae.: In: Flora of North America Editorial Committee (Hrsg.): Flora of North America North of Mexico. Volume 3: Magnoliidae and Hamamelidae, Oxford University Press, New York und Oxford, 1997, ISBN 0-19-511246-6. Cassytha - textgleich online wie gedrucktes Werk.

- ↑ a b c d e f g h i Xi-wen Li, Jie Li, Henk van der Werff In: Wu Zheng-yi, Peter H. Raven, Deyuan Hong (Hrsg.): Flora of China. Volume 7: Menispermaceae through Capparaceae. Science Press und Missouri Botanical Garden Press, Beijing und St. Louis, 2008, ISBN 978-1-930723-81-8. Cassytha, S. 254 - textgleich online wie gedrucktes Werk.

- ↑ a b c d e f g h i j k l m G. J. Harden: Datenblatt in der New South Wales Flora.

- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Datenblatt bei VicFlora = Flora of Victoria, 2019, mit Informationen aus J. A. Jeanes: Lauraceae. In: N. G. Walsh, T. J. Entwisle (Hrsg.): Flora of Victoria, Volume 3: Dicotyledons Winteraceae to Myrtaceae. Inkata Press, Melbourne, 1996.

- ↑ a b Datenblatt in der Electronic Flora of South Australia = FloraSA, 2007.

- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z J. Z. Weber, 2020, Cassytha. Datenblatt In: Flora of Australia. Australian Biological Resources Study, Department of Agriculture, Water and the Environment, Canberra. Mit Informationen aus J. Z. Weber: Cassytha., S. 117–119. In: A. J. G. Wilson (Hrsg.): Flora of Australia, Volume 2, 2007 als PDF.

- ↑ a b c Chung-Shien Wu, Ting-Jen Wang, Chia-Wen Wu, Ya-Nan Wang, Shu-Miaw Chaw: Plastome Evolution in the Sole Hemiparasitic Genus Laurel Dodder (Cassytha) and Insights into the Plastid Phylogenomics of Lauraceae. In: Genome biology and evolution, Volume 9, Issue 10, 2017, S. 2604–2614. doi:10.1093/gbe/evx177

- ↑ Carl Friedrich Philipp von Martius: Flora Brasiliensis, Volume 5, Pars 2, 1866–1868, Tafel 107 eingescannt bei botanicus.org.

- ↑ H. R. Coleman, Leslie Watson, 8. September 2016: Datenblatt in der Western Australian Flora. (Memento vom 25. Juli 2005 im Internet Archive)

- ↑ a b c d Cassytha bei Tropicos.org. Missouri Botanical Garden, St. Louis, abgerufen am 24. Mai 2020.

- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Datenblatt bei Australian Plant Census = APC.

- ↑ J. L. Weber: A taxonomic revision of Cassytha (Lauraceae) in Australia. In: Journal of the Adelaide Botanic Gardens, Volume 3, Issue 3, 1981, S. 187–262. JSTOR:23872351 archive.org im Textarchiv – Internet Archive

- ↑ Die Familie der Lauraceae bei der APWebsite.

- ↑ a b Artenliste zu Cassytha in der Red List of South African Plants

- ↑ a b c d Cassytha im Germplasm Resources Information Network (GRIN), USDA, ARS, National Genetic Resources Program. National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland. Abgerufen am 31. Mai 2020.

- ↑ a b c d Datenblatt Cassytha filiformis bei Invasive Species Compendium = CABI mit Verbreitungskarte, auch als invasive Pflanzenart.

- ↑ a b c d e Datenblatt Cassytha filiformis bei Useful Tropical Plants bei Tropical Plants Database, Ken Fern. tropical.theferns.info.

- ↑ a b c Scot C. Nelson: Plant Disease, Juli 2008, PD-42, UH–CTAHR der University of Hawai‘i at Mänoa, Honolulu. Cassytha filiformis - Volltext-PDF.

- ↑ a b Datenblatt Cassytha filiformis bei Plant Resources of South-East Asia = PROSEA.

Weblinks

- Cassytha bei Tropicos.org. In: IPCN Chromosome Reports. Missouri Botanical Garden, St. Louis

- Cassytha bei Tropicos.org. In: Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar. Missouri Botanical Garden, St. Louis

- Cassytha bei Tropicos.org. In: Flora Mesoamericana. Missouri Botanical Garden, St. Louis

- Eintrag bei Parasiticplants, mit Verbreitungskarte.

- M. A. Hyde, B. T. Wursten, P. Ballings, M. Coates Palgrave, 2020: Flora of Zimbabwe: Datenblatt Cassytha.

- M. A. Hyde, B. T. Wursten, P. Ballings, M. Coates Palgrave, 2020: Flora of Zambia: Datenblatt Cassytha.

- M. A. Hyde, B. T. Wursten, P. Ballings, M. Coates Palgrave, 2020: Flora of Mozambique: Datenblatt Cassytha.

- M. A. Hyde, B. T. Wursten, P. Ballings, M. Coates Palgrave, 2020: Flora of Malawi: Datenblatt Cassytha.

- M. A. Hyde, B. T. Wursten, P. Ballings, M. Coates Palgrave, 2020: Flora of Botswana: Datenblatt Cassytha.

Weiterführende Literatur

- Kushan Tennakoon, Roshanizah Rosli, Quang-Vuong Le: Biology of aerial parasitic vines in Brunei Darussalam: Cuscuta and Cassytha. In: Scientia Bruneiana, Volume 15, Dezember 2016. doi:10.46537/scibru.v15i0.24

- Joseph J. Brophy, Robert J. Goldsack, Paul I. Forster: The Essential Oils of Some Australian Cassytha Species (Lauraceae). In: Journal of Essential Oil Research, Volume 21, Issue 6, 2009, S. 543–546. doi:10.1080/10412905.2009.9700239

- Goro Kokubugata1, Masatsugu Yokota: Host Specificity of Cassytha filiformis and C. pergracilis (Lauraceae) in the Ryukyu Archipelago. In: Bulletin of the National Museum of Nature and Science, Series B, Volume 38, Issue 2, 2012, S. 47–53. Volltext-PDF.

- Jens Rohwer, Barbara Rudolph: Jumping genera: The phylogenetic positions of Cassytha, Hypodaphnis, and Neocinnamomum (Lauraceae) based on different analyses of trnK intron sequences. In: Annals of the Missouri Botanical Garden, Volume 92, Issue 2, 2005, S. 153–178. Abstract online. JSTOR:3298512

- Chung-Shien Wu, Ting-Jen Wang, Chia-Wen Wu, Ya-nan Wang, Shu-Miaw Chaw: Plastome Evolution in the Sole Hemiparasitic Genus Laurel Dodder (Cassytha) and Insights into the Plastid Phylogenomics of Lauraceae. In: Genome Biology and Evolution, Volume 9, 2017, S. 2604–2614. doi:10.1111/jse.12536

- Karte mit allen verlinkten Seiten:

- OSM

- WikiMap